目次

●登場人物

消防設備士(国家資格保有)、現場経験豊富な頼れる存在

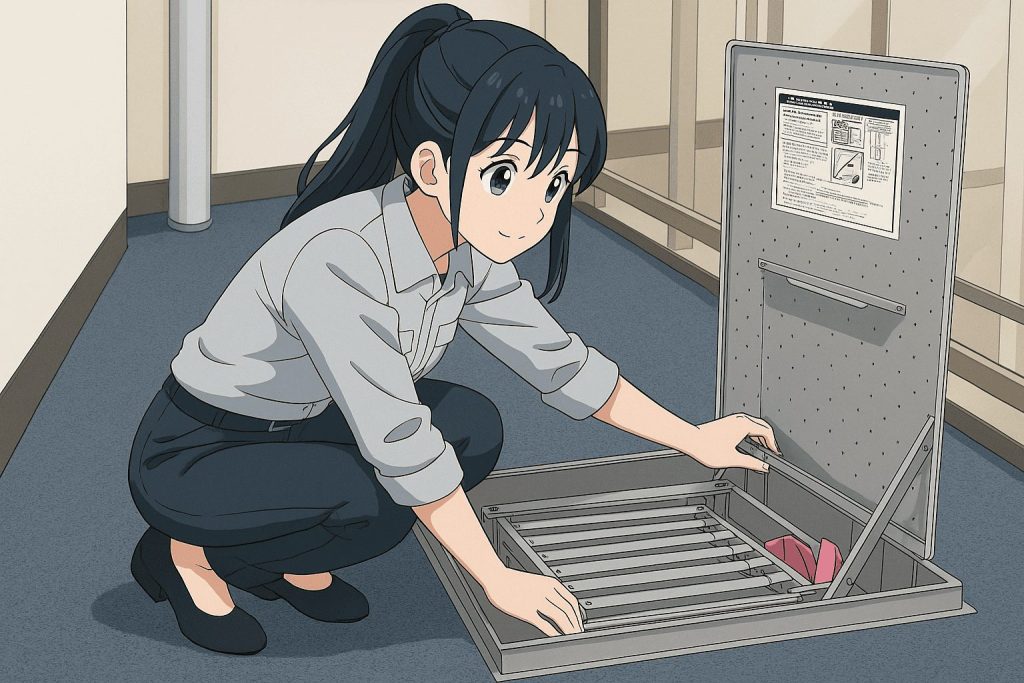

入社2年目の女性社員、消防設備点検資格者として勉強中

🔸避難器具とは?基本の理解

先輩、避難器具っていろいろ種類ありますけど、実際に使ったことないんですよね…

「それが普通だよ。非常時にしか使わないからな。でも『使ったことない』って人が多いからこそ、普段からの理解と点検が重要なんだ。

避難器具とは、建物内で火災などの災害が発生し、通常の避難経路(廊下や階段)が使えなくなった場合に、安全に避難するための装置です。日本では建築基準法や消防法に基づいて、建物の用途や階数に応じて設置が義務付けられています。

代表的な設置対象は、11階建て以上の共同住宅、病院、ホテル、福祉施設などの特定用途建築物です。

🔸避難器具の種類と特徴

具体的には、どんな種類があるんでしょうか?

「代表的な避難器具は以下の通りだ。国土交通省の建築基準法施行令第126条の5でも定義されているぞ。

【主な避難器具】

避難器具は使用方法や設置環境に応じて、いくつかのタイプに分類されます。以下は代表的なものです。

| 種類 | 特徴 | 使用上の注意 |

|---|---|---|

| 避難はしご | ベランダや窓から下階へ降りる。折りたたみや収納式が多い。 | 高所恐怖症の人には心理的ハードルがある。展開スペースの確保が必須。 |

| 救助袋 | 袋状の布に体を入れて滑り降りる。垂直式・斜降式などがある。 | 展開にスペースと時間が必要。消防庁告示に基づく構造基準あり。 |

| 避難滑り台 | すべり台の形状で、主に保育園や福祉施設などに設置される。 | 設置場所に制限あり。構造耐力や安全幅に関する基準がある。 |

| 避難ロープ | 比較的安価で簡易的。個人宅や小規模な建物向け。 | 使用には訓練が必要。摩耗や劣化が早いため定期点検が不可欠。 |

※参考:建築基準法施行令 第126条の5、消防予第5号通知(避難器具に関する技術的基準)など

これらの器具は、建物に合った種類が設置されていなければ、かえって避難の妨げになるおそれがあります。

よくある誤解・注意点

設置されていれば、いざという時に使えるって思ってました…

それが一番の誤解だ。実際には“設置されているけど使えない”ケースがかなり多い。

【現場で見かけた事例】

- 降下地点に収納スペースに日用品が置かれ、開けられない

- 避難はしごのフック部が腐食しており、展開不能

- 説明書が消えていたり、古い型で使い方が難解

- 居住者が自分の避難器具の位置すら知らない

「特に“展開スペースの確保”は重要。建築基準法では『展開に必要な空間を確保すること』と明示されている。これがないと、機器があっても使えない。

🔸避難器具点検時のチェックポイント

実際の点検で、どういうところに注目すればいいですか?

この4つは最低限チェックしておきたい。

消防法第17条の3の3に基づき、これらも定期点検対象になる。年2回の点検が義務付けられているぞ。

- 格納スペースの確認:避難器具の上や周辺に物が置かれていないか?(展開障害)

- 機械的状態の確認:サビ、腐食、ワイヤーの断裂、布地の損傷がないか?

- 操作手順の明示:説明書があるか?読める状態か?(多言語表示が理想)

- 展開のシミュレーション:展開動作を試せるなら実施。できない場合は稼働状態や固定部の締結状態を確認

🔸設置義務と法律との関係

避難器具って、全部の建物に必要なんですか?

そうとは限らない。建築基準法施行令126条の5や消防法施行規則に基づいて、建物の構造・用途・高さで判断される。」

- 11階建て以上の共同住宅では、各階または数フロアごとに設置義務あり

- 病院、ホテル、劇場など特定用途建築物には階数を問わず設置が必要

- 避難経路(屋内階段、屋外階段)が確保されていれば、免除される場合もある

法令に基づく設置基準

避難器具の設置義務は、以下の法令によって定められています。

- 建築基準法施行令第126条の5:一定規模以上の建物に避難器具の設置を義務付け

- 消防法施行規則第30条の3:防火対象物における消防用設備としての避難器具の設置

- 消防予第5号通知:避難器具の技術的基準(構造・耐荷重など)

設置が必要かどうかは建物の構造、階数、用途、避難経路の有無によって判断されます。避難器具は、法律上だけでなく、実際の避難安全性を高めるために不可欠な存在です。

実際に運用されたケースの紹介

ところで、実際に避難器具が使われて助かったケースってあるんですか?

もちろんある。特に火災で避難経路が塞がれた場合、避難器具が命を救った例は多い。

✅【事例1:東京都江戸川区・共同住宅火災(2020年)】

4階から出火し、階段が煙に包まれたが、5階の住民がベランダの避難はしごを使って無事脱出。 事前に点検で展開確認がされており、はしごの金具や固定部に問題がなかったため、スムーズに使用された。

✅【事例2:神戸市内・老健施設(2019年)】

夜間に電気系統のショートから出火。高齢入所者の避難が難しい中、施設スタッフが事前訓練に基づき、救助袋と滑り台を使って10人以上を迅速に避難。 この施設では半年ごとに訓練と点検が行われており、職員全員が避難器具の使い方を熟知していた。

✅【事例3:千葉県マンション・住民による自主避難(2022年)】

隣家からのもらい火で煙が充満。避難訓練に参加していた中学生が、家族に救助袋の使い方を指導しながら安全に地上へ降下。 使用後の点検では、袋の状態・展開速度・接地面の確保が良好と評価された。

実際の成功例があると、点検や説明の重要性がよくわかりますね…!

🔸まとめ

避難器具って、設置されてるだけじゃダメで、“使える状態”であることが本当に大事なんですね。

そう。点検する僕らがそれを理解して、法令や技術基準に沿って、居住者や管理会社にフィードバックすることが、命を守る仕事なんだ。

避難器具は「設置してあるだけ」では意味がありません。設置基準や法令を理解し、点検を通じて常に使用可能な状態を維持することが重要です。また、住民や利用者への啓発、使用訓練もセットで行うことで、初めて真の防災力につながります。

消防設備士や点検従事者は、単なる設備確認ではなく、「避難の実効性」を意識した点検と提案を求められています。避難器具点検を、命を守る現場の第一歩として捉えていきましょう。

✅ 安心・適正価格での消防設備点検をお考えなら

サンタ通信では、マンション・テナントビル・商業施設など多様な物件に対応した消防設備点検を実施しています。

「今すぐの点検は必要?」「費用感が知りたい」という段階でも大丈夫です。

👉 無料でのお見積り・ご相談はこちらからどうぞ