今回は、集合住宅に関わる「共同住宅特例」について、専門用語をできるだけ使わずに、分かりやすくご紹介します。

この制度は、建物の構造や避難のしやすさによって、通常よりも少ない消防用設備で済ませることができる、いわば「合理的な安全基準」です。

消防設備というと難しそうに思えるかもしれませんが、「なぜこの設備が必要なのか?」「どんな建物なら免除されるのか?」を知っておくと、新築やリフォーム、建物の維持管理にも大いに役立ちます!

目次

●共同住宅特例とは?

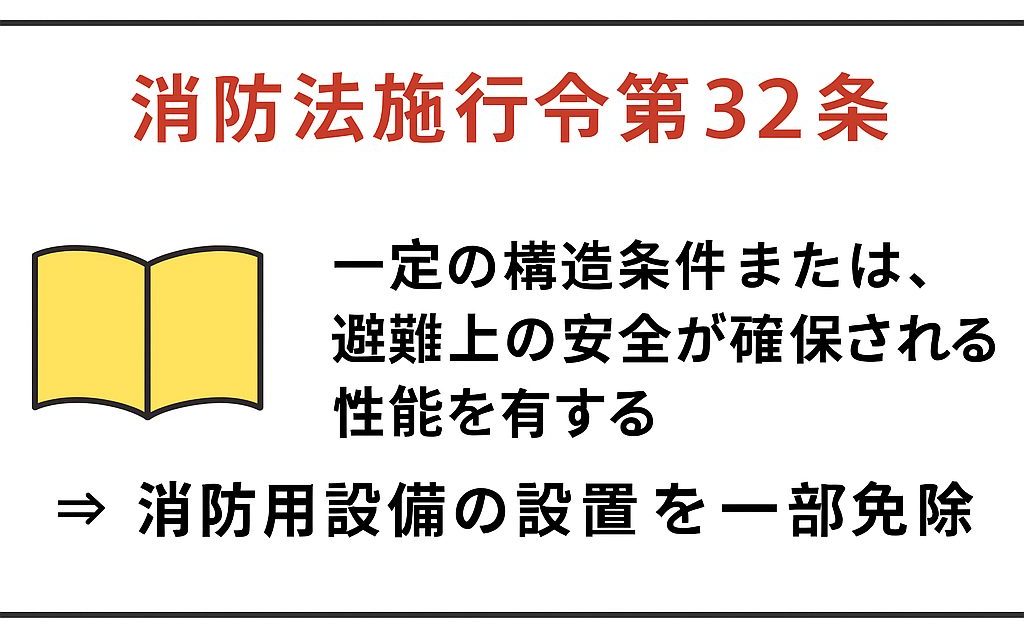

「共同住宅特例」とは、マンションやアパートなどの共同住宅において、一定の構造条件や避難性能を満たせば、消防設備の設置を一部免除することができる制度です。

本来、共同住宅は火災の危険性が高いとされ、消防法上ではホテルや病院と同じ「特殊建築物」として厳しい基準が課せられています。しかし、すべての建物に同じ基準を求めると、実態に合わない過剰な設備が必要になるケースもあるため、「条件を満たしていれば免除してよい」というルールが設けられました。

これが「共同住宅特例」と呼ばれるもので、正式には消防法施行令第32条に基づく特例として扱われています。

●どうして特例が必要なの?

なぜこのような特例が必要なのか。その背景には、次のような理由があります。

○建物の構造や設計で火災リスクは大きく異なるから

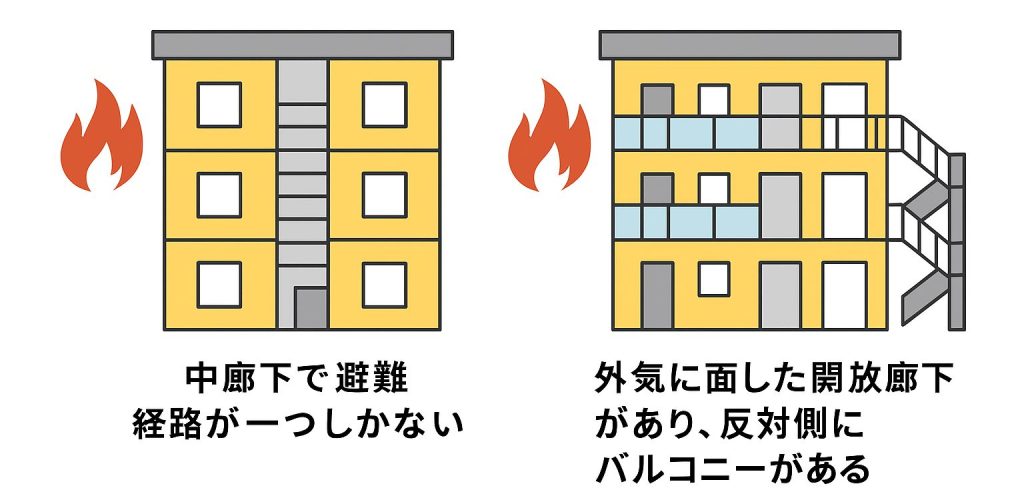

たとえば、「中廊下で避難経路が一つしかない」建物と、「外気に面した開放廊下があり、反対側にバルコニーがある」建物では、火災時の避難のしやすさが大きく違います。

また、住戸同士や共用部との間にしっかりとした耐火構造の壁や床がある場合は、火が広がりにくいため、消防設備の必要性も変わってくるのです。

●特例が認められる主な条件

共同住宅特例が適用されるためには、以下のような要件を満たす必要があります。

①耐火構造

主要構造部が耐火構造であること(鉄筋コンクリートなど)

②防火区画

住戸同士、または住戸と共用部の間に耐火構造の壁や床があること

③開放型廊下・階

火災時に煙がこもらないよう、外気に面した廊下や階段になっていること

④二方向避難

住戸ごとに2つの避難経路(廊下+バルコニーなど)が確保されていること

●実際に免除される消防設備とは?

特例によって免除、あるいは簡易型の設備で代替できる主な消防設備は以下の通りです。

| 通常の設備 | 特例による代替設備 |

|---|---|

| 一般用消火器 | 住宅用消火器 |

| 屋内消火栓設備 | 省略可能(条件あり) |

| 自動火災報知設備 | 住戸用火災報知設備、または共同住宅用火災報知設備 |

| スプリンクラー設備 | 共同住宅用スプリンクラー、または省略(条件あり) |

たとえば、10階建て以下で二方向避難・開放型構造の共同住宅では、住戸内に住戸用火災報知設備を設置することで、共用部の火災報知設備を省略できる場合があります。

○「住戸用自動火災報知設備」とは?

一般的な「自動火災報知設備」は建物全体に火災を知らせるための設備ですが、「住戸用」は火元の住戸内にいる人にいち早く知らせることに特化しています。

つまり、ほかの住戸に無用な警報を与えず、誤作動による混乱を避けることができるのです。

最近では、火災感知やガス感知、防犯センサーインターホンなどを組み合わせた「ホームセキュリティ」として導入されているマンションも増えています。

●特例の歴史と制度の進化

この制度は昭和36年(1961年)に「118号通知」として始まりました。その後、住戸の大型化や高層化、バルコニーや光庭の設置といった住宅の多様化に対応するため、数次にわたる改正が行われています。

とくに平成17年には、これまでの特例を一本化し、「特定共同住宅省令」として性能基準に基づいた制度に移行しました。これにより、より合理的で柔軟な適用が可能になっています。

🔥 特定共同住宅省令の歴史(共同住宅特例基準の変遷)

| 118号通知 | 昭和36年(1961年)8月 | 🔹 最初の特例基準。 🔹 公営住宅や公団住宅向けに、防火管理者選任の特例や、一定条件下での設備免除を認めた。 🔹 戸建て住宅並みとみなされる条件を設定。 |

| 49号通知 | 昭和50年(1975年)5月 | 🔹 高層化・大型化する共同住宅への対応。 🔹 「二方向避難」「開放型住戸」などの考え方が登場。 🔹 自火報やスプリンクラー設備の設置義務を条件付きで緩和。 |

| 190号通知 | 昭和51年(1976年)12月 | 🔹 49号通知の具体的な運用基準を示す。 🔹 避難経路や防火区画の判断基準を明確化。 |

| 170号通知 | 昭和61年(1986年)12月 | 🔹 高級マンションの多様化・住戸の大型化に対応。 🔹 面積制限を撤廃し、住戸用自動火災報知設備の導入を条件に特例を拡大。 |

| 220号通知 | 平成7年(1995年)10月 | 🔹 49号通知と170号通知を一本化。 🔹 スプリンクラー・自火報は「原則設置」「免除は例外」という考え方へ移行。 |

| 特定共同住宅省令・告示 | 平成17年(2005年)3月 | 🔹 制度が性能規定化。 🔹 法令の一部(消防法施行令第29条の4等)として省令・告示に移行。 🔹 共同住宅の構造や性能に応じた設備要件を明文化。 🔹 旧通知(49号・170号・220号など)は廃止へ。 |

●特例は「万能」ではない!

共同住宅特例は、条件さえ満たせば自動的に適用されるわけではありません。

❗ 適用には、所轄の消防署長の判断が必要です。

また、設計段階での十分な検討が必要で、設計ミスや運用上の不備があると特例が認められないこともあります。建築士や消防設備士と連携しながら進めることが大切です。

★まとめ

共同住宅特例は、安全と合理性を両立させる制度

共同住宅特例は、「火災に強い構造であれば、設備を減らしても安全を保てる」という考え方に基づいた制度です。

設計・施工時の自由度を高め、無駄なコストを削減しつつ、居住者の安全を守ることができます。しかし、条件を満たしていない建物に適用すれば、逆に火災時のリスクが高まることもあるため、慎重な対応が必要です。

▼過去の投稿はコチラ

-

2024年の電気料金大値上げ〜なぜ家計を直撃するのか?対策は?

-

南海トラフ巨大地震に備える! 命を守る防災対策と最新の備え

-

マンション火災への備えと対応 – 命を守る重要なポイント